近年来,由于非富勒烯稠环电子受体Y6及其衍生物的成功开发,使有机太阳能电池(OSCs)的能量转换效率(PCE)得到不断突破,目前单节有机太阳能电池的PCE已超过19%。尽管如此,由于Y6及其衍生物受体分子的结晶性比聚合物给体PM6强得多,并且它们可以形成强而有序的三维网络堆积,使得它们具有独特的三维传输特性和非常高的电子迁移率。基于此,当前高效给体和受体之间仍存在电荷迁移率不匹配的关键问题,会导致严重的电荷积累和复合,从而限制光伏性能的进一步提升。因此,提高空穴迁移率以平衡电荷迁移率是进一步改善器件性能的关键。而电荷迁移率与分子结晶度是紧密相关的,因此减小给体和受体之间的结晶度差异对于获得更平衡的电荷迁移率至关重要。

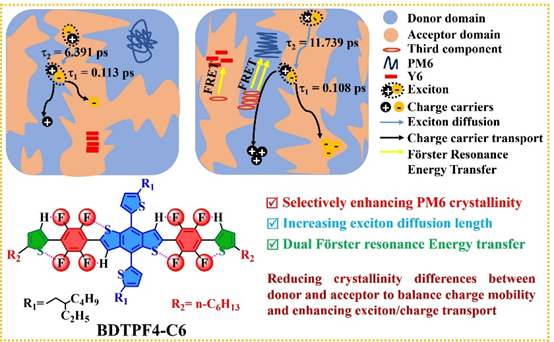

针对以上科学问题,近日,江西师范大学陈义旺教授和廖勋凡教授团队开发了首个基于四氟苯的多功能液晶小分子BDTPF4-C6用于减小给受体结晶性性差异并提高器件性能。BDTPF4-C6具有合适的液晶相转变温度(102-140 °C)、非常强的结晶性和自组装能力。BDTPF4-C6具有多种非共价作用(如F···F、F···H、F···S和F···π)不仅可以提高分子共平面性,还能增强分子间相互作用。于此同时,BDTPF4-C6中的八个氟原子和多个分子内/分子间相互作用有效提高了活性层薄膜的疏水性和热稳定性。更重要的是,BDTPF4-C6在紫外区域具有强烈的吸收特性,其荧光发射光谱几乎与PM6的重叠。这一特性有利于高效的能量转移,增加激子扩散长度、光子利用和激子收获,从而提高短路电流。此外,为了进行明确的比较并验证液晶小分子在形貌调控中的独特作用,还合成了一种结构相似的非液晶小分子BDTPF4。结果表明,BDTPF4-C6对PM6:Y6共混薄膜表现出更为显著的形貌调控作用,且BDTPF4-C6与给体PM6相容性更好,导致其优先位于PM6相中。因此,显著提高了PM6的结晶度,减小了π-π堆积距离,从而提高了空穴迁移率,实现了更平衡的电荷传输。有趣的是,在PM6:Y6:BDTPF4-C6三元体系中确认存在双Förster共振能量转移(FRET)。这些特性导致激子捕获增加、激子解离更高效、电荷复合受到抑制、电荷传输更平衡,最终将PM6:Y6:BDTPF4-C6三元器件的PCE从16.61%提高到了17.93%,并获得卓越的填充因子(FF)达到了79.16%。此外,在PM6:BTP-eC9:BDTPF4-C6器件中实现了高达18.91%的PCE和79.77%的FF,进一步验证了BDTPF4-C6在优化器件性能方面的普适性。本文提出了一种平衡电荷迁移性的简单高效策略,即设计合成了一种新型多功能液晶小分子作为客体分子来减小给体和受体之间的结晶差异,进而平衡电荷传输和抑制电荷重组,并为将单结有机太阳能的能量转化效率提高到20%以上提供了新的思路。

(三审三校:朱子欣,蒋平,廖勋凡)