有机太阳能电池(OSCs)因其重量轻、可溶液加工和大面积制备等优点而受到广泛的研究关注。本体异质结结构(BHJ)是常用的具有双连续纳米互穿网络结构的器件结构,由于给体(D)和受体(A)材料在溶液中以一定比例随机混合,BHJ难以形成合适的垂直相分离(VPS)形貌,不利于器件性能的进一步提升。为了优化活性层的VPS形貌,采用给受体分别连续旋涂的方法制备给体在阳极富集,受体在阴极富集的准平面异质结(PPHJ)活性层。这种具有梯度分布的活性层既能保证激子有效扩散到D/A界面分离,又为分离后的电荷提供更优异的传输通道,因此能减少电荷复合并提高电荷收集效率。然而,目前最高效的OSCs都是使用氯仿作为溶剂来沉积活性层薄膜,当在给体上沉积受体时,由于氯仿非常强的强溶胀效应会导致大量的给受体混合,不利于形成优异的VPS形貌。此外,PPHJ结构中VPS形貌的形成是一个复杂的过程,其形成机制尚不清楚。

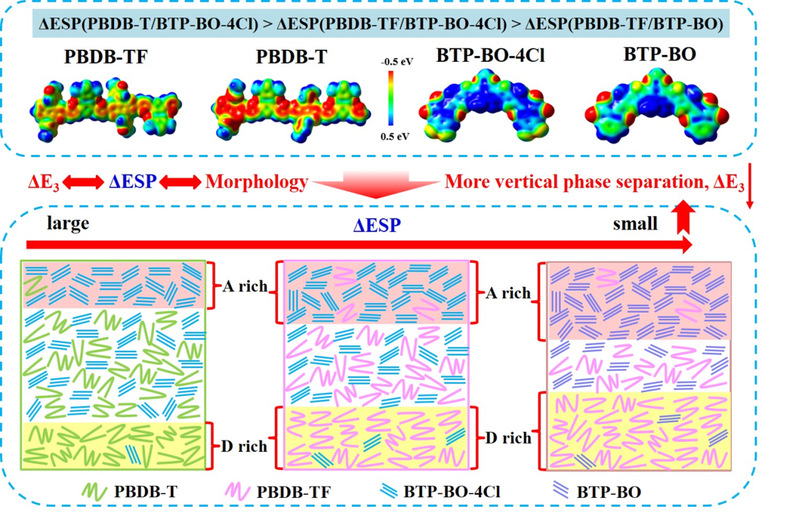

针对以上问题,江西师范大学陈义旺教授和廖勋凡教授团队将分子表面静电势(ESP)作为桥梁,首次建立了准平面异质结有机太阳能电池中活性层分子结构与垂直相分离形貌之间的关系。本文选择了PBDB-TF和BTP-BO-4Cl作为主体系,以及非卤化给体PDBD-T和受体BTP-BO构筑了四种活性层体系进行对比研究。研究表明给受体之间的分子静电势差值(∆ESP)的变化会导致不同的分子间相互作用,相对应的分子间相互作用强度为PBDB-T/BTP-BO-4Cl>PBDB-TF/BTP-BO-4Cl>PBDB-T/BTP-BO>PBDB-TF/BTP-BO。研究发现给受体之间∆ESP越大,给受体相互作用越强,越不容易形成垂直相分离形貌,此外,其相纯度更小,导致非辐射能量损失增大,不利于获得高开路电压。相反,较小的 ∆ESP 会形成明显的 VPS 形貌,这不利于足够的D/A界面形成。因此,进一步选择ESP 较小的受体 BTP-BO 作为 PBDB-TF/BTP-BO-4Cl 体系的相容性调节剂,通过三元策略精细构建具有适当∆ESP的准平面有机太阳能电池器件,获得了更优异的垂直相分离形貌和更低的非辐射能量损失,最终获得高达19.09%的能量转化效率(PCE)。该工作说明通过优化ΔESP,不仅可以控制VPS形貌的形成,还可以减少能量损失,为进一步提高OSC性能铺平道路。该工作深入研究了给受体相互作用对PPHJ器件中垂直相分离形貌的形成和能量损失的影响,为今后高效设计出匹配性好的给受体材料用于进一步提高OSCs的光伏性能提供了指导作用。

(三审三校:朱子欣,蒋平,廖勋凡)