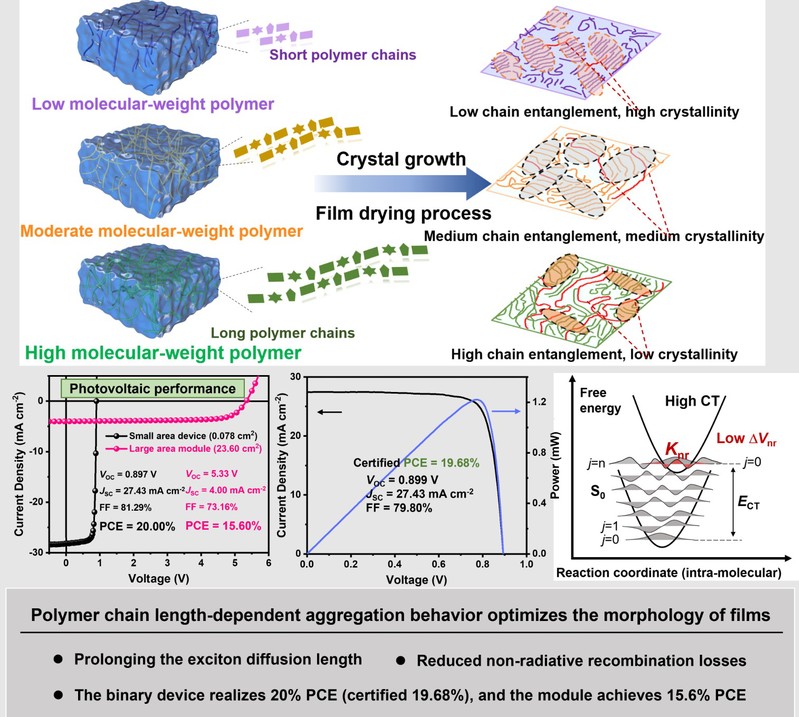

近日,我校张立福/陈义旺教授团队联合杨振教授针对有机太阳电池活性层中不同分子量的PM6聚合物的聚集行为展开了系统性研究,并在共轭聚合物聚集结构对激子扩散动力学的影响机制方面取得了重要进展。相关研究成果以《Prolonging Exciton Diffusion Length via Modulating Aggregation Structures for Binary Organic Photovoltaics Approaching 20% Certified Efficiency》为题,发表于国际顶级期刊《Angewandte Chemie International Edition》(影响因子:16.9)。江西师范大学为本文第一完成单位,张立福、杨振和陈义旺教授为共同通讯作者。

柔性全聚合物有机太阳电池(OSCs)的性能受到低短路电流密度(JSC)和填充因子(FF)的限制,导致能量转换效率(PCE)降低。以往的研究表明,提高激子扩散长度(LD)对于改善包括PCE在内的器件参数至关重要。然而,共轭聚合物聚集结构对激子扩散动力学的调控机制,目前尚不明确。因此,该研究团队采用分子动力学模拟计算链间自由能分布,并通过调控聚合物给体PM6的分子量(MW),实现了对其聚集行为的精准调控。研究发现,中等分子量的PM6可形成高结晶性且链缠结的分子聚集结构,从而有效延长激子扩散长度(LD),并通过顺序沉积工艺成功构建出准平面异质结(PPHJ)活性层。基于PPHJ结构的柔性器件实现了18.01%的高效率,这主要得益于其较高JSC和FF,以及低的非辐射能量损失。此外,该柔性器件在2000次弯曲循环后仍能保持90.4%的初始效率,表现出优异的机械稳定性。值得注意的是,通过该策略制备的小面积器件(PM6//L8-BO,面积0.0621 cm²)实现了20.0%的创纪录效率(认证效率19.68%);同时,大面积模组(面积23.60 cm²)效率也高达15.60%,展现出优异的大面积兼容性。

原文链接:https://doi.org/10.1002/anie.202509516